Allgemein

Allgemein Oder: Das Verlassen der Drift.

Von Gerald Falkenburg.

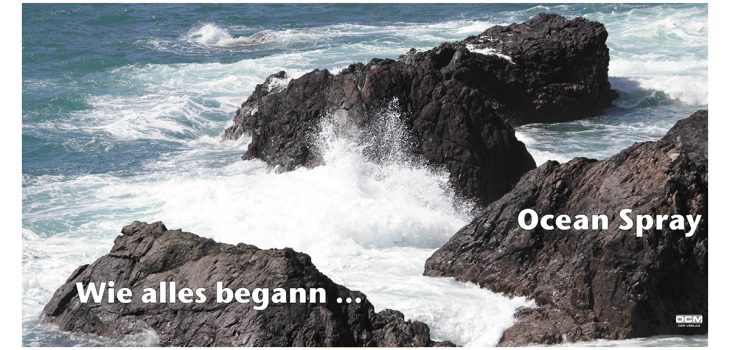

Mögen Sie das Meer? Ich liebe es. Das Meer ruft nach uns und zieht uns in seinen Bann. Es ist ein Ort tiefer Sehnsucht und Erfüllung und lässt niemanden unberührt. Wir kommen dorther und gehen wieder dorthin. Nirgendwo sonst können wir einen so intimen Kontakt zu unserem Platz im Kreislauf des Lebens herstellen, wenn wir es denn zulassen.

Das Meer ist ein Seelenkompass und erlaubt uns trotz seiner desorientierenden Gleichförmigkeit die genaueste Positionsbestimmung auf unserer inneren Landkarte. Und auch wenn wir uns über das Meer alle immer ähnliche Geschichten erzählen und versuchen, unsere unbeschreiblichen Eindrücke in dürre, unzureichende Worte zu fassen, wird es damit sicher zum Common Sense, vielleicht zur Folklore, aber nie zum Klischee oder Kitsch. Denn das Meer ist absolut in jeglicher Hinsicht, es ist unbedingt und unangefochten. Eine uns unbegreifliche, Ehrfurcht gebietende Urgewalt aus stiller, schillernder Pracht. Ein meist sanfter, bisweilen vernichtend zornig aufbrausender Monarch, der die Geheimnisse seiner Myriaden Bewohner seines Reiches schützend (leider nicht schützend genug) unter seiner blaugrauen Schleppe verbirgt. Wenn wir den Blick die Fluchtlinien der Wolken entlang zum Horizont wandern lassen, wo Himmel und Wasser in einander fließen, öffnen sich unser Geist und unsere Sinne. Wir werden leicht und können auf der glatten Wasserfläche befreit ausschreiten, die Lasten des Alltags und der Vergangenheit wenigstens für einen Moment ablegen, und alles erscheint uns mit einem Mal möglich. Das Rauschen der Brandung ist der Rhythmus der Ewigkeit, in dessen Unablässigkeit wir eintauchen und uns erneuern können.

Ich liebe es auch, im Meer zu schwimmen, mich von der salzigen Flut tragen und wiegen zu lassen. Seine Herausforderung an meine Kraft und Lebendigkeit anzunehmen und zu bestehen. Und ich fühle mit pochendem Herzen jedes Mal das Glück, wieder heil an Land zu sein. Denn wenn wir darin schwimmen, bewegen wir uns in der obersten Schicht, die warm und durchleuchtet ist, immer mit dem rettenden Ufer in Sichtweite. Es ist eine Struktur, die wir als sicher und überschaubar empfinden. Wir glauben, die Kontrolle zu haben und nicht untergehen zu können. Doch natürlich gibt es sie, die anderen, unsichtbaren Strukturen, um uns und unter uns, während wir sinnsuchend durch das angenehm warme Wasser unseres scheinbar sicheren, in ökonomischer Zufriedenheit sedierten Alltags paddeln. Es gibt sie, die lauernden Strudel und heimtückischen Strömungen. Die Raubfische, die dicht unter uns schwimmen und gefräßige Beute machen, die im Schattenreich an der Grenze zur Lichtlosigkeit ein träge lauerndes Regime führen.

Im Frühjahr 2016 saß ich in einem Restaurant im Norden Teneriffas. Das Lokal lag hoch auf einer Klippe direkt am Atlantik, und mir bot sich in der abendlichen Sonne ein grandioser Blick auf die schroffe Steilküste und die mit Urwäldern bewachsenen Berghänge der Insel. Die meisten Gäste waren Golfspieler, wie ich bald herausfand, die ihr Urlaubsvergnügen in der jeden Tag aufs Neue wiederholten Herausforderung auf dem zivilisiert gestutzten Grün des nahgelegenen Courts suchten. Es ist ein kaum gehütetes Geheimnis dieses Sports, denn wie sollte es sonst ein Statussymbol sein können: Egal, wo Sie Urlaub machen – vergessen Sie die Reiseführer und suchen Sie nach Golfplätzen, damit gelangen Sie zielsicher zu den Orten mit der absolut fantastischsten Aussicht inmitten einer mit dem minimalinvasiven Eingriff eines 18-Loch-Platzes und seiner SUV-tauglichen Infrastruktur quasi unberührten Naturlandschaft. Die abgeklärten Gespräche zwischen Vätern und Söhnen, alle gekleidet in den gleichen Polohemden, Strickpullover und Bundfaltenhosen, über das erneute heroische Scheitern am Platzstandard, während die Dame des Hauses hinter ihrer Sonnenbrille schweigsam lächelnd auf ihr Smartphone schaute und noch einen Weißwein bestellte, langweilten mich bald. Ich schaute den Wellen zu, die in unablässiger Front auf die Küste zurollten, ihre grau gepanzerten Arme mit den weißen Handschuhen drohend schüttelnd, dabei jedes Mal beharrlich ihren Zutritt an Land verlangten und jedes Mal mit lautem Getöse in schäumender Gischt zerschellten. Ich betrachtete das unablässige Spiel des Zufalls in der kurzen Verbindung der an die Felsen und an den Strand geworfenen Tropfen, bevor das Meer sie wieder zurückholte.

Was passiert, überlegte ich, wenn Menschen durch Zufall aus ihrem abgesichert geglaubten Schwimmbereich in die lauernde Dunkelheit driften? Wenn die Raubfische an der unsichtbaren Grenze zum Schattenreich unserer Gesellschaft plötzlich Witterung aufnehmen und Jagd auf sie machen? Ich begann, nach einem Bereich zu suchen, wo die Wenigsten eine Existenz der Grenze zum Bösen vermuten würden. Und ich wurde schnell fündig: Kinderhilfsorganisationen verfügen durch ihre zutiefst ethische und humanistisch motivierte Arbeit über einen untadeligen, nahezu unantastbaren Ruf. Gleichzeitig haben viele dieser Organisationen über die Jahre ein weit verzweigtes Netzwerk und eine professionelle internationale Infrastruktur aufgebaut. Was wäre, wenn nun jemand mit finstersten Absichten eine solche Organisation unterwandern und für seine verbrecherischen Geschäfte ausnutzen würde? Wenn ihm dabei durch einen unglücklichen Zufall unschuldige Menschen in die Quere kommen?

Ich saß in dem Restaurant auf den Klippen und nippte an meinem San Miguel. Die Sonne war längst untergegangen, und die Gespräche um mich herum waren weißes Rauschen. Ich wusste: Die Idee zu Ocean Spray war geboren. Dann setzte sich Pavel an meinen Tisch. Wir waren seit drei Jahren gute Bekannte. Pavel, der Ex-Eishockeystar und von moralischen Zweifeln geplagte Auftragskiller auf der Suche nach seiner Bestimmung. Ich liebte ihn als Figur, hatte ihn aber bislang noch nicht in einer Geschichte unterbringen können. Jetzt nahm er einen Schluck von meinem Bier, lächelte mich an und sagte: Ich bin dabei. Ich lächelte zurück, nickte mit dem Kopf und wusste, dass das Verlassen der Drift beginnen konnte …